“Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga”

Kostantin Kavafis, Itaca

Il viaggio

‘Mappa’ discende da un termine punico usato per definire tovaglie o altri panni adoperati per vari usi, e specialmente per avvolgere oggetti da portare con sé, attraverso viaggi brevi o lunghi (ne è rimasta memoria nella versione latina, discesa anche in alcuni dialetti dell’Italia meridionale). La mappa, quindi, è “un contenitore mobile” 1, una raccolta arbitraria di strumenti e regole, di oggetti sparsi che contengono il viaggio e lo conducono. Ogni mappa e ogni dispositivo cartografico, ripensati in questa condizione di mobilità, che riflette l’uno nell’altra lo spostamento e la sua rappresentazione, possono portare a quello stesso turbamento che assale il lettore quando, intento al suo libro, improvvisamente scopre di essere dentro la storia stessa che sta leggendo, anche lì sorpreso nella lettura.

Si può pensare così a una serie aperta di assimilazioni dove la mappa è il viaggio, è la sua rappresentazione pianificata, ed è il suo racconto accidentale, un momento dopo l’altro. Il viaggio genera la mappa che lo contiene, e nelle ramificazioni dell’arte ne dissemina parti, le seppellisce per una futura reminiscenza e procede, a volte rimanendo indietro anche rispetto a se stessa, lasciandosi indietro “un passo dopo l’altro”, ma sempre ritrovandosi, sia pure a distanza di tempi lunghissimi e in posti inopportuni, perché ogni viaggio è un viaggio circolare. Anche quello in cui il luogo di arrivo non coincide fisicamente con quello di partenza. È sempre un ritorno, una linea al termine della quale si trova la necessità del riascolto, della lettura meditata di sé, di quello spazio in cui la persona appena arrivata si sovrappone più vecchia (di un giorno o di parecchi anni) a quella che era partita, e riavvolge il nastro su cui ha registrato il viaggio, per archiviarlo o sovrascriverlo, senza mai cancellarlo. Vale la pena ricordare quanto per i Greci la circolarità del viaggio fosse necessaria e perfetta, e il suo racconto possibile solo grazie al ritorno.

Il pensiero che si accosta al lavoro di Luca Pancrazzi ha sempre a che fare con il viaggio, e il più delle volte il principio di un’opera echeggia la fine di quella che l’ha preceduta, e lungo la sua superficie si scorgono asperità, grumi di memoria, visioni sedimentarie che si impongono per una nuova interpretazione. Il viaggio sottostà anche là dove non c’è il paesaggio, non ci sono automobili e autostrade in fuga prospettica, come nelle opere realizzate dal 1996 sotto il titolo Carborundum, con le loro migliaia di pezzi di vetro, che nascono da un’osservazione fatta in cammino sulla consunzione di un sasso fatto strisciare contro il muro. Anche le nature morte, riprodotte assecondando e contravvenendo variazioni della luce, contengono i passi attorno agli oggetti, e richiedono a chi osserva un cammino continuo da e verso la tela. Il viaggio di Pancrazzi non è un semplice movimento compulsivo tra diverse geografie, ma uno spostamento necessario per cambiare il punto di vista sulle cose e rivisitare, mutandola, la conoscenza delle medesime.

I disegni e i quadri dedicati alla rappresentazione del paesaggio assumono come implicito il superamento della divergenza tra condizione naturale e culturale del paesaggio medesimo. È un concetto più facile da capire tenendo presente la qualità strettamente intellettuale e funzionale della mappa, dove lo spazio visibile e percorribile coincide con la sua rappresentazione codificata: il paesaggio, non appena viene percepito, appena viene proiettato nell’immaginario scientifico o creativo, diviene culturale in modo immediato e irreversibile. In tal senso la rappresentazione, anche mentale, della realtà visibile è già un atto di colonizzazione: si percorrono i luoghi nominandoli per farli propri (un sentiero, una circonvallazione urbana, un tavolo di lavoro).

Nei quadri di Pancrazzi l’attraversamento dello spazio si imprime sensibilmente nella forma e nella luce dei soggetti: ci sono i panorami sottratti alla velocità di un’automobile, c’è il movimento stesso, lungo viadotti e attraverso gallerie, e c’è la visione dall’alto, come se fosse da un aereo: c’è sempre il tentativo di restituire l’oggetto di una visione raccolta sul limite della sua percepibilità. In tutti questi casi Pancrazzi lavora contestualmente sul proprio sguardo, sul condizionamento del mezzo e della tecnica, e sulla sintesi di spazio e tempo che influenza lo sguardo e trasforma il soggetto. L’artista (sempre da immaginare mentre porta con sé la propria mappa fenicia, che contiene oggetti e intanto guida il viaggio per il quale viene compilata) mette in campo due tensioni: la sintesi tra il mezzo e la visione, attraverso la quale l’arte manifesta se stessa, e l’apertura della percezione in uno sviluppo analitico, che esalta e amplifica le possibilità di significazione del lavoro, sul piano formale, sensibile, culturale.

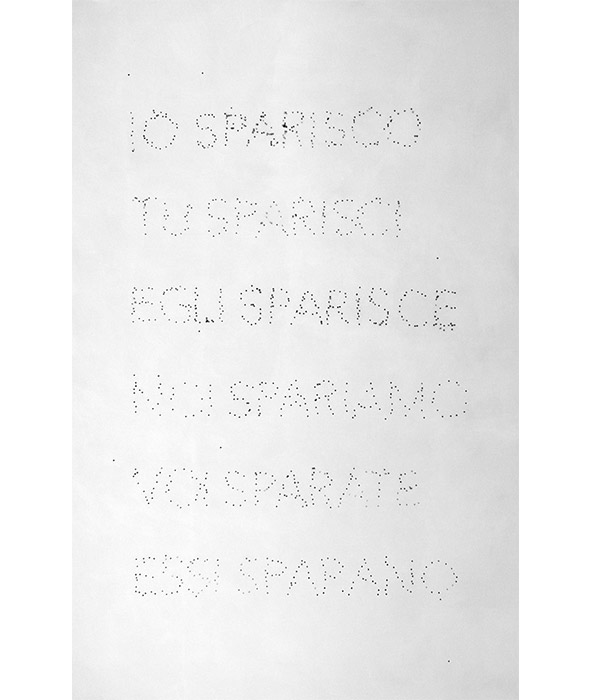

Mi disperdo e proseguo lasciandomi indietro un passo dopo l’altro illustra questo tentativo di comprensione dell’artista-viaggiatore. Una linea d’orizzonte si svolge lungo otto ore di piano sequenza che riprende un disegno tracciato su un rotolo di carta per scontrini fiscali. Scorre un paesaggio continuo fatto di segni sovrapposti: il viaggio ondivago lungo una strada periurbana, scandita dalle verticalità di lampioni, caseggiati e radi gruppi di alberi. Il film rivela l’errore del segno lasciato a penna: il gesto di ricaduta dell’esecuzione calligrafica apre l’orizzonte e nella grande dimensione diventa uno sguardo periferico, che trattiene le forme approssimate dalla velocità. Il margine per l’errore è inevitabile e al tempo stesso previsto e inseguito dall’artista. La sua presenza è la testimonianza di una sfida: così si manifesta nel tentativo insistito di Mira (una declinazione del verbo ‘sparire’, che si altera poi in ‘sparare’, scritta con i pallini sparati da una carabina su una tela).

L’oscillazione dell’errore attorno all’idea iniziale, e in concorrenza con la volontà dell’autore, garantisce “l’apparizione unica di una lontananza, per quanto possa essere vicina” 2 con cui Walter Benjamin definiva l’aura, una parusia che qui è priva di sacralità e si tesse come un “singolare intreccio di spazio e di tempo” 3 mantenuto in vita nel passaggio dell’arte.

Paesaggio fuori scala 1996, china su carta da lucidi e cornice di plastica.

L’idea

Restituzione di paesaggio al paesaggio è un proiettore di diapositive installato per proiettare nel vuoto, nel cielo sopra la città, ottanta immagini che provengono dall’archivio di Luca Pancrazzi: alcuni tra gli innumerevoli paesaggi e percorsi urbani fotografati e poi adottati come modelli o ispirazione per molti lavori realizzati nel corso di quasi trent’anni (e, scrive l’artista, ne ha “fotografati di più di quanti ne abbia dipinti”). Sul piano formale Restituzione di paesaggio è la messa in opera di una strana tautologia (una serie di paesaggi, sia pure invisibili, sovrapposti a un altro paesaggio), mentre sul piano concettuale (si intende qui la valutazione del rapporto tra il comportamento dell’artista e il mondo) esprime un’opposizione. Nella sua apparente inefficacia – se un’immagine non è visibile, a che serve?

– la proiezione che Pancrazzi lancia nel vuoto definisce lo status di un lavoro sull’immagine che si distanzia dalla passività della percezione.

La cultura occidentale ha sviluppato un modo autonomo di contemplare il paesaggio perfezionandolo attraverso i secoli con una graduale sovrapposizione dell’idea, il pensiero che viene elaborato del paesaggio, all’atto della visione, il processo che rileva la realtà e la confronta con quel pensiero. Anche se l’idea si relaziona con la vista (‘ìδεîν’ in greco vuol dire, tra l’altro, ‘vedere’) la sua formulazione corrisponde una forma di conoscenza, una comprensione critica che con la visione instaura un rapporto reciproco, nutrendosene e condizionandola. La velocizzazione esasperata dell’acquisizione di immagini e la tensione compulsiva alla registrazione hanno definitivamente marginalizzato il potere creativo dell’idea, assottigliandolo fino a farlo quasi coincidere con l’infinitesima frazione di secondo che la tecnologia impiega per incamerare dati. Gli strumenti hanno contribuito a modificare il meccanismo di percezione, contraendo il tempo dello sguardo e quello della riflessione. Le cose, le persone, le montagne e le città vengono immagazzinate rispondendo a una sollecitazione che non genera pensiero, e che va valutata in un più ampio quadro di reificazione dello spazio di relazione, appropriazione e identificazione che l’io stabilisce con il mondo circostante.

Attraverso l’interpretazione del segno, il lavoro di Luca Pancrazzi lascia interrogativi sulla sua funzione, come nelle grafiti Di Segno Di Paesaggio, realizzate a partire da fotografie scattate dal finestrino della macchina durante un viaggio in Libano. Il segno usato in questi lavori è amplificato e dubitativo, contiene su uno stesso piano la figura e la sua elaborazione, la volontà dell’autore e il filtro del medium fotografico, senza confondere tra loro questi diversi ordini. Il segno recupera l’idea e la problematizza rispetto alla visione.

Tutto questo si compie dentro una prospettiva alimentata da un dibattito di cui sembra necessario ricordare almeno parzialmente gli inneschi. Da un lato c’è la formulazione della decostruzione da parte di Jacques Derrida 4, con la conseguente serie di opposizioni e la messa in opera del concetto di indecidibile, dove coesistono antinomie che contengono opposte proprietà. Tra queste il segno indica “un’assenza al cuore della presenza, e la storia, compresa la storia dell’arte, non può essere interpretata come una processione di presenze” 5. Dall’altro lato c’è il celebre passaggio dalla natura alla cultura sintetizzato da Leo Steinberg nel saggio in cui dichiara i “nuovi criteri” per l’interpretazione dell’estetica aperta dalle esperienze New Dada. Scrivendo del lavoro di Robert Rauschenberg, Steinberg si riferisce alla sua elaborazione di una “superficie pittorica capace di accogliere di nuovo il mondo” 6. Un cambiamento di proporzioni enormi, che chiaramente non viene ascritto per intero all’artista statunitense, ma che nel suo lavoro trova una manifestazione, un esito innegabile. Ancora più interessante è l’estensione di questo concetto (che il critico esplicita attraverso il termine ‘flatbed’, il ‘pianale’, per indicare il piano pittorico degli anni Settanta), all’orizzonte antropizzato dell’osservatore contemporaneo. Secondo Steinberg “il piano pittorico di Rauschenberg è rivolto a una coscienza immersa nel cervello della città” 7. La ricerca di Pancrazzi contempla una analoga forma di distensione dell’area di trattazione, attestandosi continuamente sull’esplorazione dell’orizzonte, su un avanzamento critico verso l’idea di limite visivo che ha il suo centro nella città e ha una conoscenza diretta del suo rumore, del suo odore, della sua temperatura, della sua luce.

Senza rete 2011, acrilico su rete metallica.

L’orizzonte

L’orizzonte è la figurazione sensibile del confine (‘limite’ e ‘orizzonte’ in greco sono la stessa parola), e il confine è “un allargamento del centro, un corollario, una estensione di una centratura avvenuta” 8. Questa centratura fornisce gli strumenti per la misura dello spazio e del suo superamento, ma trova definizione grazie al suo limite - che almeno in natura, lo sappiamo, è solo un’illusione ottica data dalla curvatura del pianeta, pertanto anche questa definizione sarà illusoria, ed è da altre basi e in altre direzioni che andranno cercati i punti di partenza. Luca Pancrazzi si muove in senso radiale, percorrendo le linee che dal centro lo portano presso infiniti punti dell’orizzonte, sui quali annota pensieri e lascia tracce da decifrare in altri formati. I molti quadri che ritraggono skyline urbani e panorami industriali, realizzati anche sperimentando tecniche non convenzionali, e opere come Mi disperdo e proseguo lasciandomi indietro un passo dopo l’altro articolano una specie di estetica dell’orizzonte. L’impossibilità di comprenderlo con un unico sguardo, e la sua impalpabilità, sperimentata nel tentativo di raggiungerlo, si dispiegano in una rappresentazione ininterrotta guidata dal canone dell’architettura. La variazione degli elementi (edilizia seriale, ingegneria del cemento armato, torri di raffreddamento, cantieri, assi viari) costruisce una griglia sovrapposta al paesaggio orizzontale: un tentativo di trattenere la sua ideale infinità ricondurla a una percezione possibile.

L’architettura ha dunque il compito di frenare una contemplazione orizzontale in cui il sentimento ricorrente è quello della vertigine. L’orizzonte (o l’orizzontalità) ha una dimensione virtualmente infinita, e spingendo lo sguardo nei due versi lungo i quali si svolge, la sua misura si rivela inconcepibile e - per sempre - illimitata. Molto più irraggiungibile di una qualsiasi verticalità, che ha un principio in un punto terreno a noi vicino, e anche una fine del suo movimento (una caduta dall’alto, prima o poi, si ferma). Seipiede è un’opera complessa che pone in relazione le due direzioni senza risolverle, come un altro, inedito, indecidibile di Derrida. Una coppia di stativi sono montati simmetricamente uno contro l’altro, quasi come un puntone strutturale tra il pavimento e il soffitto, adattandosi alla misura verticale dello spazio. Eppure Pancrazzi scrivendo di Seipiede lo definisce un “omaggio all’orizzonte” (oltre che all’evidente simmetria), e dichiara così lo strumento di interpretazione del paesaggio dove, scrive ancora, rimane impresso il suo “passaggio che ritma i corpi verticali”. La rete normalizzante dell’architettura inquadra il mondo orizzontale, che tuttavia continua a sottrarsi a una concezione definitiva e, a ogni passo dell’artista, lancia più in là il termine ultimo della sua composizione. La verticalità, nel mondo laico di Luca Pancrazzi, è razionale, normante e misurabile; l’orizzontalità è come lo sguardo spinto nel deserto o nel mare aperto, è febbrile, trascendente, inafferrabile.

Quando il gesto si trasferisce nello spazio costruito, dentro l’architettura, il paesaggio muta di scala ma insegue la stessa opposizione indecidibile. Accade così in Sparire, una raccolta di decine di opere minuscole e disparate che lungo il perimetro interno di Assab One sono rintracciabili appena si apprende la regola della loro quota, che scandisce l’orizzonte frastagliato della struttura.

Mira 2014 proiettili calibro 4.5 su tela.

La scelta

La ripetizione di un gesto (un respiro, un foglio impilato su fogli consimili, un tratto di penna sull’intonaco) protratto per un tempo prolungato, per giorni e mesi e periodi più lunghi, è un atto disciplinante e creativo: perché abitua e educa la mano (o l’occhio, o il diaframma) e perché concorre, qualora non si sia contratto in un abitudine, ad agglutinare significato. Gli oggetti radunati – e dispersi – in Sparire provengono in larga parte da raccolte che Pancrazzi ha accumulato assecondando la spinta a raccogliere, o imponendosi la disciplina quotidiana di un’azione. Addentrandosi in un esercizio tassonomico gli oggetti di Sparire rientrano in una classificazione che si può articolare in quattro sezioni: micro opere, micro scarti prodotti anche senza la consapevolezza di produrre opere (prove, maquette, schizzi) che a volte diventano vere e proprie piccole opere, scarti nobili dalle selezioni che compongono opere maggiori, e soprattutto elementi non ancora identificati, rimasti nei cassetti, sugli scaffali in attesa di ulteriori evoluzioni. Tutti hanno in comune la piccola scala, unico collettore della loro varietà morfologica, il fatto di essere stati sottratti alla dissipazione del tempo dalla spinta a conservare, un’attitudine che, dichiara l’artista, permette “la serialità del raccolto e quindi un metodo”. Carota è il margine estremo questa affettività per la raccolta: si tratta di una colonna di documenti, accomunati dal formato A4 e dal fatto di essere stati scartati, una “biografia-spazzatura” la chiama l’autore, che sonda gli strati dell’esperienza individuale. Il gioco di parole evocato dal titolo richiama l’analogia con l’archeologia individuata da Michel Foucault, per il quale “l’archivio fa in modo che tutte le cose dette non si accumulino in modo infinito in una massa amorfa (…), non scompaiano in balia del caso; ma si raggruppino in figure distinte, composte assieme secondo relazioni multiple, tenute o sfumate in accordo a specifiche regole”9. L’archeologo-archivista Pancrazzi riapre dal fondo la questione su cosa si lascia fuori quando si definiscono i termini di una raccolta. L’inclusione di un elemento in un archivio determina la sua sopravvivenza e la fattibilità del suo destino a diventare una storia o un segno. I ‘reperti’ riemersi dallo studio di Pancrazzi a volte esprimono con la loro presenza un mistero così denso da voler rimanere inespresso, altre volte sono la traccia, o il residuo, di un lungo periodo di ricerca su uno strumento o su un tema. Un’altra “archeologia dello scarto” è quella di Cubare il cubabile, una scultura risultante dalla ripetuta pulizia dei colori induriti sulla tavolozza, il cui materiale appiccicoso si è condensato nella costruzione dell’ammasso spugnoso e policromo in forma di cubo. Tutti questi elementi disseminati nello spazio di Assab One tendono a sparire, per recuperare la propria natura di segno sepolto il cui significato deve essere ricostruito attraverso un’operazione di riconnessione, guidata dal percorso del loro ritrovamento e dalla serie di accostamenti fortuiti, e sottratti anche al disegno dell’artista, che ne scaturiscono

Un altro esempio di questa ridefinizione del senso elaborata attraverso nuove combinazioni è Space available, una proiezione di diapositive per più proiettori dove le immagini (scenari simili nell’origine a quelli di Restituzione di paesaggio) si sovrappongono tra loro, e a volte ai corpi dei visitatori, dando visione di una archiviazione generativa. Significativamente Space available è anche il titolo altri progetti, avviati dal 1989 in poi, che raccolgono temi, immagini, paesaggi attraversati.

In alcuni casi i materiali raccolti da Pancrazzi diventano un progetto, e la loro ripetizione costituisce di per sé un medium, dispiegato in un’installazione che riscrive lo spazio e opera una traslazione semantica degli oggetti impiegati. Questi mantengono la propria qualità di utensile, ma la moltiplicazione li trasforma in una macchina (apparentemente inutile) 11 cui impiego si svela nella creazione di senso. Una raccolta di fili a piombo installati millimetricamente alla stessa altezza, nel definire la ripetizione di una quota disegna piuttosto una superficie orizzontale, e l’unica cosa che finisce per misurare è la relazione tra l’occhio e lo spazio. Fili da te di-versi da me, questo il titolo, è un progetto che è stato installato più volte, e che probabilmente verrà presentato ancora, ogni volta diverso per lo spazio che lo accoglie e per il numero di fili a piombo. L’opera ripropone così lo stesso paradosso dell’archiviazione, dove la presenza fisica accumula significato nella sua contestualità con altri oggetti, e la verifica di questo significato è di volta in volta posticipata a future letture, quando l’installazione si riproporrà ampliata, e amplificata, dall’aggiunta di nuovi elementi raccolti nel frattempo.

Bianchetto 1989, correttore multiuso su ritaglio di giornale.

Polvere contemporanea

È nell’estrema sintesi che si trova la natura autentica delle cose, là dove parlano quasi esclusivamente di sé stesse, con lo sguardo puntato al dettaglio che nell’infinitamente piccolo contiene vastità 10. La capacità di restringere il raggio della visione, concentrandolo verso una forma personale, soggettiva e transitoria, apre il passaggio verso la comprensione, o la semplice percezione, di relazioni che si riferiscono al tempo e alla storia – credo che avvenga nello stesso modo con la grande letteratura, dove la specificità non analitica del romanzo, la sua parzialità, riesce a essere più universale dell’obiettività del documentario. In Polvere contemporanea Luca Pancrazzi dispone alcuni lentini contafili (presi da un altro cassetto delle sue raccolte) su un ripiano specchiante, aspettando che il passaggio del tempo modifichi lo spazio su cui l’obbiettivo della lente insiste: la polvere che si deposita forma un paesaggio spontaneo (e in qualche modo prestabilito), dove si stratifica la necessità del tempo, “che passa e dura contemporaneamente”11, e la dispersione entropica della natura accumula distruggendo e distruggendo produce nuove significazioni. L’installazione delle lenti ascolta il tempo anche su un altro ritmo, che si rinnova in intervalli dilatati, come accade per i piombi di Fili da te di-versi da me, e mentre aumenta le sue dimensioni da un’occasione all’altra allude a una nuova scrittura.

Polvere contemporanea commenta il mondo circostante e cerca di concentrarlo in un gesto leggerissimo come l’osservazione del pulviscolo che diventa materia. Con la fissità della sua attesa è un osservatorio disposto trasversalmente su tutti i materiali e su tutti i temi della ricerca di Pancrazzi: è l’occhio inesausto che contempla il tempo, è lo spazio circolare che informa e illude lo sguardo sul suo limite/orizzonte, è la superficie piana su cui si svolge l’azione, è il passo cadenzato che misura la distanza, è la raccolta fine a se stessa, è l’autore riflesso nel proprio lavoro che prende la mira e punta a riconoscersi e a risolvere l’errore, e che si sfida a ripeterlo.

Poscritto: la mappa e l’idea e la fine delle cose

Mentre finisco di scrivere questo testo so che Luca Pancrazzi viaggia in direzioni diverse nel suo studio di Milano, cerca pezzi e li dimentica, formula opere, lascia tracce, le ritrova e le ricompone, cambiando loro di posto (quindi di significato). Lavora a questa mostra ad Assab One e a varie altre cose. Con una letterale incarnazione della frase che dà il titolo al progetto, si disperde e prosegue lasciandosi indietro un passo dopo l’altro, rimpiangendo il tempo che non ha dedicato ai passi ormai perduti e sapendo tuttavia che questo è necessario e che continuerà a farlo. Intanto il continuo trasloco di immagini e di orizzonti influenza il mio testo, che si disperde a sua volta e sembra impossibile da concludere. Di questo viaggio la mostra milanese sarà una parziale cronaca e una mappa consegnata ai visitatori come altrettanti viaggiatori e poi, nella sua natura di panno per il vagabondaggio, restituita a noi, come una nuova idea sul mondo: “è la mappa a cambiare la nostra idea sulle cose” 12.

1 Franco Farinelli, La crisi della ragione cartografica, 2009.

2 Walter Benjamin, Kleine Geschichte der Photographie, 1931 (Piccola Storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1966-2000).

3 Ibidem.

4 Jacques Derrida, De la grammatologie, 1967 (Della grammatologia, 1968/2006).dell’arte?, in «E|C Rivista on-line dell’AISS», 20 marzo 2008. http://www.ec-aiss.it/archivio/tipologico/autore.php

5 Boris Groys, Going Public, 2010 (Going Public. Scrivere d’arte in chiave non estetica, 2013).

6 Leo Steinberg, Other criteria, 1972

7 Ivi.

8 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, 1988

9 Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, 1969.

10 Un po’, e non del tutto propriamente, come l’Aleph di Borges, che può trovarsi appena sotto una sala da pranzo, nella cantina di una casa di Buenos Aires, e contiene senza confonderli tutti i luoghi della terra visti da tutti gli angoli.

11 Marc Augé, Le temps en ruines, 2003 (Rovine e macerie, 2004).

12 Franco Farinelli, cit., 2009.

|