Artext - Puoi raccontarmi della tua educazione visiva. Quali eventi hanno definito la tua Visione.

Francesca Catastini - Non so quanto io sia consapevole della mia educazione visiva. L’educazione come processo è però qualcosa che interessa molto la mia ricerca. Ho sempre nutrito un sano conflitto nei confronti del sapere imposto, della scuola ad esempio. Una parte di me non ha mai smesso di obbedire, più o meno onestamente, all’obbligo violento di una certa conoscenza. Ma per lo stesso motivo, d’altra parte, il desiderio di contraddire ciò che in me ha attecchito con tanto vigore è forte. L’occhio è spesso figlio della propria storia e ho l’impressione che il mio sia apparentemente così ben allineato al senso comune da non poter far altro che mettersi in dubbio. Per ragioni poco chiare sono cresciuta in compagnia di una paura instancabile e di una vergogna assidua; mi impegnavo spesso a osservare con cura, immobile, desiderando di non essere vista. Da quella consuetudine è nato un gioco tra il togliere e il nascondere, al fine di mostrare, che è parte della mia poetica. Sicuramente sono molteplici gli eventi che hanno definito la mia visione, e questa, benché formata, continua a modellarsi, anche senza troppa consapevolezza. Mi sono avvicinata alla fotografia per la sua fissità apparente, che mi ha sempre dato un senso di infinito. L’immagine fotografica non mi è mai parsa davvero immobile, soddisfa piuttosto il tempo come durata.

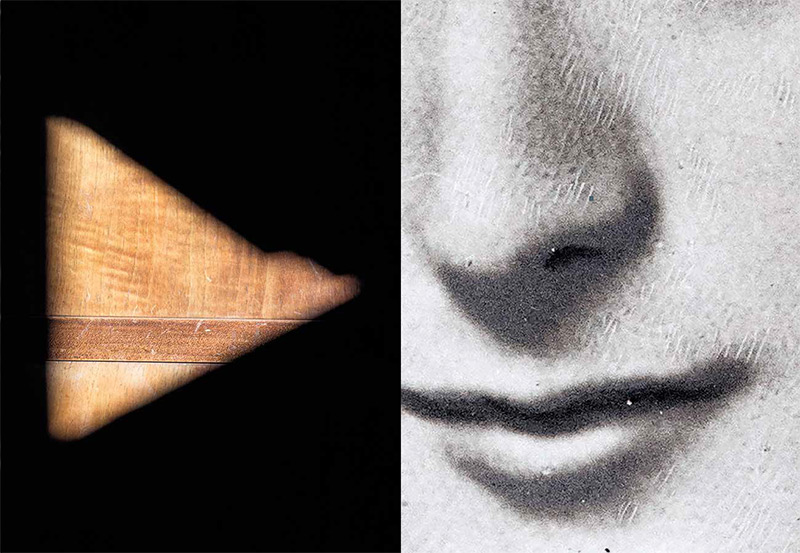

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

A - Che cos'è per te il fotografico, la sostanza immagine, con la scomparsa del negativo-traccia?

Ha forse ancora un destino la fotografia?

FC - Col digitale non c’è buio, tutto è messo in chiaro. A partire da una matrice impalpabile l’immagine si manifesta immediatamente alla visione. Questo rende il fotografico vicino a un umano che manipola avvalendosi sempre meno delle proprie mani. Il fenomeno si fa ancora più effimero, registrato da un sistema che lo rende prossimo all’inesistente. Anche l’archivio, ad esempio, attraverso la sua digitalizzazione, spesso si fa distante dai suoi oggetti materiali. Come ha sottolineato Wolfgang Ernst, stiamo passando da una cultura volta a conservare a una volta a trasmettere. Probabilmente questo processo è già avvenuto, d’altra parte sto facendo riferimento a una frase del 2002, ho una po’ la tendenza a essere intempestiva. La fotografia è morta, come mi hanno insegnato a Milano durante i miei studi nel 2009. Datata da tempo. Ma a me piace pensare che “Coloro che coincidono troppo pienamente con l’epoca, che combaciano in ogni punto perfettamente con essa, non sono contemporanei perché, proprio per questo, non riescono a vederla, non possono tenere lo sguardo fisso su di essa”, come sostiene Agamben.

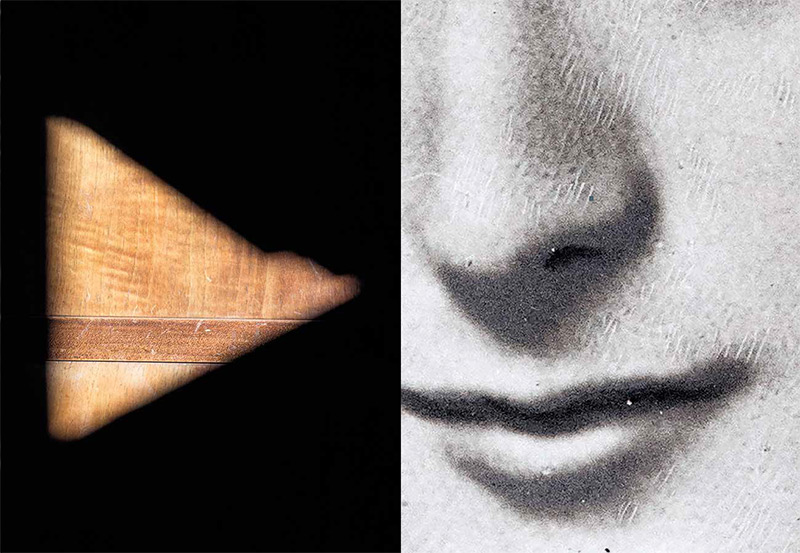

Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus

A - L'immagine come indice o icona? Quali i processi che precedono le tue realizzazioni…

FC -In termini assoluti proprio non saprei. Parlando in termini puramente soggettivi, arbitrari e parziali, direi immagine come icona transpersonale. Uso questo aggettivo, anche impropriamente, perché coltivo l’idea che si riesca ad andare oltre la propria concezione di sé, e che ci si possa aprire a un virtuale di infinte e differenti possibilità di essere, di conseguenza di immaginare e interpretare. In una simile prospettiva anche il concetto di segno si dilata. Mentirei se dicessi di non essere interessata all’impronta, e alle teorie che identificano l’immagine con l’indice, ma a interessarmi è più l’impronta simbolica, quella traccia interna, che riconosciamo implicitamente, in quanto insita prima in noi e poi nel segno, e che a parer mio influenza, in modo tra l’altro molto poco transpersonale, la nostra percezione. Un’impronta storica, più che naturale, benché vicina all’imprinting. Seppur considerandola segno durante tutto il suo processo di vita, l’immagine, nel momento in cui viene vista, diviene altro ancora. Di nuovo, tutto il mio discorso si regge su una questione personale, ovvero sul fatto che per me le immagini, come le parole, non hanno un rapporto diretto con ciò a cui le associamo, potrebbero essere addirittura simboli.

Ma mi chiedi dei processi che precedono le mie realizzazioni… Il mio andamento è in gran parte “portato” dal principio di associazione. Studio e raccolgo materiali, spesso anche apparentemente distanti tra loro, sia a livello testuale che iconografico. Non credo di avere un modo di procedere molto lineare, diciamo che creo delle mappe mentali, dei grappoli di segni che sono in relazione con l’argomento della mia ricerca. Così stabilisco un territorio d’azione, ma più che un sistema di bordi, è da intendersi come un sistema di comunicazione volto ad allargare il significato, non tanto a circoscriverlo. Questo processo continua a svilupparsi in parallelo con la realizzazione delle immagini e dell’opera, e si integra con essa. Tornando all’interpretazione segnica dell’immagine, nelle mie fotografie spesso è facile rintracciare il rapporto indicale col referente iniziale, inoltre nel divenire dell’immagine c’è qualcosa di meccanico che va ben oltre la mia volontà, un “inconscio ottico” dato dal medium. Ma quello che fotografo per me è già qualcos’altro, ciò che ho davanti è già metafora. E il risultato è un accadimento, l’incontro, tra me, il fotografato e il mezzo.

Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus

A - Il principio di articolazione linguistica, articolare fra loro i segni dando vita ad un linguaggio, lambisce la pratica della fotografia intesa come esercizio, progettazione e conoscenza di come funziona l'architettura della visione e degli spazi.

Qual'è la tua posizione tra istantaneità e progettazione.

FC - È decisamente maggiore il tempo che dedico a studiare, immaginare e pensare intorno ai temi su cui di volta in volta faccio ricerca, rispetto al tempo di realizzazione in termini operativi. Diciamo quindi che lavoro molto prima di fotografare, nonostante ciò ho un approccio estremamente esperienziale allo scatto. Mi piace scoprire qualcosa di nuovo mentre fotografo, o dopo, e spesso sono felice di venir sorpresa da quanto è inaspettato (lo sono meno se l’imprevisto in questione mi impedisce di lavorare). Se si tratta di restituire uno spazi ampio, di solito ho bisogno di più tempo, perché ho difficoltà a esperire ciò che non si può toccare, almeno non in senso stretto. In generale cerco un equilibrio instabile tra i dettagli, ma in maniera sbrigativa, è un processo che resta fragile e che vuole essere tale.

A - La fotografia dell'esistenza trova in alcuni tuoi lavori e studi della percezione, forma e rappresentazione naturale dell'identità personale e delle relazioni. Puoi raccontarmi di queste architetture emozionali che a volte tu susciti e di quanto ti prodighi, 'di far sì che l’evento accada’…

FC - Personalmente auspico che la visione venga scalzata, è questo che tento di far accadere. L’idea di identità per me è legata alla capacità che ha l’essere umano, soprattutto occidentale, di affettarsi. Capacità che spesso applica sistematicamente nella relazione con sé, con gli altri e col mondo. Con questo mi riferisco alla tendenza che abbiamo a dare una restituzione cristallizzata, e quindi parziale, di tutto, oltre alla predisposizione a trasformare qualsiasi soggetto senziente in oggetto d’esame. Osserviamo l’altro, o ci sentiamo osservati da questo, come oggetto. Quello che credo e spero emerga da certe immagini, soprattutto laddove si rintraccia una presenza umana, è la tensione ontologica tra il sentirsi soggetto e oggetto, nonché tra il bisogno di riconoscersi e quello di essere riconosciuti. Probabilmente c’è anche altro, qualcosa che non so dire.

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

A - Esibirsi e performare, quale motivo d'ispirazione per le storie?

E delle tue ricerche iconologiche tra Antropologia e Storia dell'Arte...

FC - Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con l’esibirsi, come accennavo all’inizio di questo nostro scambio essere visti mi sembra spesso pericoloso. Quando uso la mia presenza nel lavoro però non ho la sensazione di rappresentarmi. Ricordo ancora quando anni fa, durante un incontro al Dams di Bologna, uno psicologo mi fece una domanda riguardo a un autoritratto all’interno di un teatro anatomico, mi chiese da dove venisse il bisogno di autorappresentarmi. Istintivamente risposi subito qualcosa come “Non sono io”, per poi specificare che sì, era intimamente importante che fossi io, ma non ero io, la mia figura all’interno dell’immagine non riguarda le mie sembianze personali. Riguarda l’intenzione. Anche quando si tratta solo di una mano, chiedere a qualcun altro di compiere il gesto per me cambierebbe il significato, l’intenzione e la motivazione sarebbero diverse. Non penso che dipenda tanto da una mania di controllo, quanto piuttosto da un’attenzione volontaria a certi dettagli dell’esperienza. Ho spesso la tendenza a diluire, talvolta a scarnificare, il mio coinvolgimento in ciò che faccio, se evitassi di prendermi la responsabilità di essere parte organica del lavoro, il risultato sarebbe irrimediabilmente più arido e insipido. C’è sempre qualcosa di fisiologico in una qualsiasi ricerca, un po’ di sudore, di saliva, di sangue e di lacrime.

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Sempre in termini di ricerca, l’indagine sull’immagine, per produrre immagini, è per me fondamentale. A interessarmi è l’umano, in sostanza, e lo cerco in ciò che fa, inevitabilmente quindi in ciò che faccio anch’io. Il mio è un continuo tentativo di tracciare possibili ponti, di sperimentare livelli di analogia. Per questa ragione i miei lavori si basano sul mettere assieme. Combinare immagini con immagini, oppure immagini con testi o con altri oggetti, senza alcuna gerarchia, allo scopo di trascendere quella separazione che non tiene conto della prossimità. Mi viene in mente Le Grand Gendarme, una sorta di dittico, che nasce da una connessione semantica. Nel 1851, tra i tanti oggetti in mostra all’Esposizione Universale di Londra, c’era anche una riproduzione della Venere di Milo scolpita in burro. Mi hanno sempre affascinato le sculture effimere, anche se non le ho mai studiate a fondo. In maniera simile agli “oggetti culturali”, addirittura immateriali, sembrano essere realizzate per divenire astrazioni, non a caso non si possono toccare, e la vista, che a differenza del tatto, prevede una distanza, è uno dei sensi più adatti all’astrazione. Sulla scia di queste riflessioni ho deciso di realizzare una piccola Venere in burro anch’io. A interessarmi era soprattutto il processo, ma anche l’idea di fotografarla prima che si sciogliesse. La Venere di Milo fece il suo ingresso al Louvre nel 1821, e per l’occasione il governo francese si prodigò molto nel pubblicizzare la sua nuova acquisizione, col sostegno di molti artisti che gravitavano a Parigi. “La bellezza è come Dio! Un frammento di bellezza è la bellezza intera…” scrisse Rodin, riferendosi alla scultura mutila di braccia. E, in effetti, che la Venere di Milo rappresenti il canone della bellezza femminile classica, è opinione condivisa. “Un grand gendarme”, così invece la definì Renoir, una volta che ebbe modo di vederla. Un “gran poliziottone”, un “maresciallo”. In alpinismo gendarme indica un torrione roccioso, che sporge isolato su una cresta o su un costone. Esiste un Grand Gendarme tra le punte delle Guglie di Chamonix. Dall’epitome della bellezza femminile classica alla punta di una cresta montana.

Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus

A - Puoi parlare dei tuoi lavori più recenti, ponendo particolare attenzione al libro come possibile forma di un’opera? (Petrus come esempio)

FC - Spesso i miei lavori vedono come prima forma di realizzazione quella del libro, penso soprattuto a due delle mie ultime ricerche, The Modern Spirit Is Vivisective (2016) e Petrus (2019). Ci sono motivi molto semplici e personali che mi legano al libro, tanto da considerarlo forse come forma privilegiata nella mia pratica. La fruizione è più intima e raccolta, l’interazione implica il tatto. Occhi e mani si muovono stabilendo movimento, ritmo e per certi versi anche durata dell’opera. La sequenza inoltre invita esplicitamente alla pratica associativa e pone l’accento sulla conoscenza come sistema di relazioni. In particolare la forma libro in Petrus, il mio lavoro più recente, oltre ad avere in sé tutti questi aspetti, prende in considerazione il concetto di impossibilità non come limite, mancanza, lacuna da colmare, ma semplicemente come condizione da vivere ed esperire. Petrus riflette sulla concezione occidentale di mascolinità e il desiderio tutto umano di definire sé e il mondo attraverso forme compiute. La forma però non è mai stabile, è il risultato di un confronto costante tra forze. Le immagini di questo lavoro cercano di entrare in relazione con alcuni archetipi, prendendo in considerazione il modo in cui questi siano in grado di scolpirci, anche in termini di costruzione di una propria identità, e di modellare il nostro punto di vista. Il lavoro è nato a casa di Albrecht, un mio ex vicino, lì ho fotografato alcuni suoi oggetti, per poi proseguire all’esterno, in una ricerca quasi ossessiva di forme. Troviamo la scultura, in particolare quella classica, di divinità antropomorfe, i paesaggi, la natura antropizzata delle cave di marmo, e le rocce. Ma soprattutto l’uomo, che nel tentativo di cogliere il mondo finisce per voler dominare la natura, inclusa la propria. Non considero questa mia ricerca conclusa. L’opera è aperta, e forse il suo fulcro sta proprio nel tentativo di muoversi attorno a qualcosa in costante cambiamento, attraverso ciò che per noi rappresenta di più la cristallizzazione: l’immagine “statica”, il libro.

Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus

A - I tuoi studi e racconti tra l'evocativo ed l'analitico creano un testo significativo - puoi accennare al rapporto tra autore, immagini e fruitore, e di quanto ciascuno di essi sia portatore di significazione?

FC - È l’interazione tra questi “saperi” a determinare di volta in volta il significato. In quanto autore in qualche modo determino un certo campo d’azione, contribuisco a creare quel testo significativo di cui parli, ma non credo di avere una posizione particolarmente privilegiata, non in termini assoluti almeno. L’immagine stessa ha una sua autonomia, l’opera intera si articola su questa indipendenza e sulle relazioni tra le immagini. A tutto ciò si aggiunge il sistema autosufficiente del fruitore. L’apporto semantico di ciascuno ha un peso equivalente, anzi, da questa relazione si crea un sistema autore-opera-fruitore, che va oltre la somma dei singoli soggetti. L’interazione cambia costantemente in base a una serie potenzialmente infinita di variabili, la mia percezione stessa dell’opera cambia. Ricordo il motivo, l’accadimento che mi ha portato a realizzare ogni immagine del lavoro, ma non è strettamente necessario per chi guarda esserne a conoscenza, l’intento è latente, e assieme ai processi di significazione del fruitore, contribuisce a un qualsiasi senso possibile. Viviamo e comunichiamo costantemente attraverso una differenza di saperi.

Francesca Catastini vive e lavora in Toscana.

Nel 2009 consegue il Master in Photography e Visual Design presso la NABA di Milano. Nel 2016 il suo lavoro The Modern Spirit Is Vivisective vince il ViennaPhotoBookAward e viene pubblicato da AnzenbergerEdition. Nello stesso anno prende parte a una serie di mostre dedicate ad autori contemporanei che usano il libro e l’editoria nella propria pratica artistica, tra queste: Ouvrage, Twenty 14 Contemporary, Milano e Burning with Pleasure, Matèria gallery, Roma. A settembre 2019 pubblica il suo lavoro più recente, Petrus, con l’editore Kehrer Verlag. Ha tenuto mostre e presentato il suo lavoro presso: Fotografie Forum Frankfurt, Francoforte, 2020; Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, 2020; Meitar Award for Excellence in Photography, Tel Aviv, 2019; Photolux Festival e IMT School for Advanced Studies, Lucca, 2019; Futures Photography, Westergastheater, Unseen, Amsterdam, 2019; Fotografe italiane 1965-2018, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 2018; CENTQUATRE-PARIS, Parigi, 2018; MACRO Factory, Roma, 2018; Benaki Museum, Atene, 2017; Fotomuseum, Plat(t)form 2017, Winterthur; Galleria Parmeggiani, Reggio Emilia, 2017; Photo50, London Art Fair, 2016.

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective  Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective  Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus  Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus  Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective  Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective

Francesca Catastini, The Modern Spirit Is Vivisective  Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus  Francesca Catastini, Petrus

Francesca Catastini, Petrus