Intervista di Marco Scotini a Vittorio Corsini

Marco Scotini - Molte delle tue mostre hanno riguardato un’idea di micro-ambiente. Un ambiente che

ha a che fare con il luogo dell’abitare passando attraverso differenti micro-scale: dal tavolo alla casa,

dalla casa al cortile. Fermandosi comunque a una scala a misura d’uomo, benché l’uomo in realtà, fenomelogicamente parlando, scompaia dal tuo lavoro, per cui si potrebbe parlare piuttosto di un deposito oggettuale. Anche se è vero che questo lavoro connota lo spettatore come un soggetto atteso, quasi convocato dall’opera. Nel contesto di una mostra in due tempi e in due spazi, come quella attuale dal titolo

Unstable|Environments, che tipo di ambienti dovremmo aspettarci?

Vittorio Corsini - Sicuramente due ambienti molto diversi. Uno prende in considerazione il luogo della galleria Farsetti e cerca di trasformarlo proprio perché è un luogo che ha una storia legata al Novecento, dove si osserva il passaggio ad un nuovo corso, dato proprio dai figli eredi della galleria che hanno deciso di aprirsi al contemporaneo. L’instabilità si gioca su questa linea, per cui un luogo, prima deputato all’arte del Novecento, cambia statuto e crea instabilità proprio in chi è abituato a frequentare quella galleria, e che ha delle aspettative simboliche diverse da quelle a cui si troverà di fronte.

MS - Siamo dunque di fronte a una forma di instabilità anche in relazione alla mostra stessa. Due luoghi,

due tempi, che si raccolgono in una sintesi finale. Se nel primo caso l’instabilità è legata a una storia che cambia, in trasformazione, nel secondo caso di cosa si tratta?

VC - Nel secondo caso siamo di fronte a un luogo inesplorato che si colloca all’interno di una fabbrica, da qui il nome dello spazio espositivo: Arte in Fabbrica, in cui l’instabilità si colloca a un livello diverso, si cala all’interno delle opere, attraversate dall’instabilità della vita, del tempo, ovvero della prospettiva quattrocentesca.

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

MS - Dal punto di vista dell’alterazione delle funzioni, di quale tipo di spazio si tratta?

VC - A Milano l’intervento è direttamente sul contesto, quindi l’ambiente salotto tipico della galleria che

espone quadri del ‘900 si trasforma, momentaneamente, in un ambiente non-definito in attesa di una nuova prospettiva al cui interno sono esposte due o tre opere in modo precario e il cui ingresso è trasformato in una vetrina in allestimento con un cartello in cui si avverte la “clientela” che per ragioni sciocche, ma personali, le vendite sono sospese. Il secondo ambiente, a Calenzano, è una progettazione più complessa costituita da quattro lavori: una casa che diventa lampadario, semovente, a 360 gradi, con un fascio di luce sul pavimento che descrive un cerchio a cui si aggiungono due sculture derivate dalle case di Fabio e Paolo le cui piante, disposte su tre livelli, vengono distorte, piegate, modificate, e infine allontanate dalla purezza astratta del progetto.

MS - Mi vengono in mente due fattori in merito all’approccio che hai utilizzato nel corso della tua esperienza. Da un lato la

site-specificity che ti ha visto misurarti con diversi contesti, come per esempio per la chiesa di San Matteo a Lucca, dove hai lavorato con l’idea di pianta di un edificio di culto, oppure la villa medicea Pandolfini di Legnaia o altri contesti urbani in Toscana come Peccioli o Quarrata; dall’altro lato una volontà di intervento che ha a che fare con la biografia specifica delle figure coinvolte, come nel caso degli schemi abitativi delle abitazioni dei fratelli Gori e la galleria Farsetti. Quest’ultima volontà assume piuttosto i caratteri di un’attitudine relazionale dove il contesto ha a che fare con una biografia esperienziale di una committenza o di una referenza, ne è una sorta di storia familiare.

VC - Le esperienze che conduciamo hanno sempre una doppio livello, che definirei da un lato singolare, in quanto individui, dall’altro pubblico, poiché ha a che fare con esperienze condivise: non si tratta tanto di “essere”, quanto più di un “divenire”, pertanto ci definiamo, ci riconosciamo, in una parola cadiamo nel nostro “essere” e questo avviene costantemente ogni giorno, mentre incontriamo, conosciamo e ci scontriamo. La site-specificity è un concetto ampio che coinvolge oltre al luogo anche le sue funzioni e le persone che lo abitano, e così la biografia delle persone entra, talvolta, nel lavoro come elemento fondante singolare, ma con la pretesa di non restare dipendente, anzi, si fa generale. A tal proposito mi vengono in mente le parole di Francisco Varela: la distanza tra gli uomini è così vicina che c’è da stupirsi che abbiano pensieri indipendenti.

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

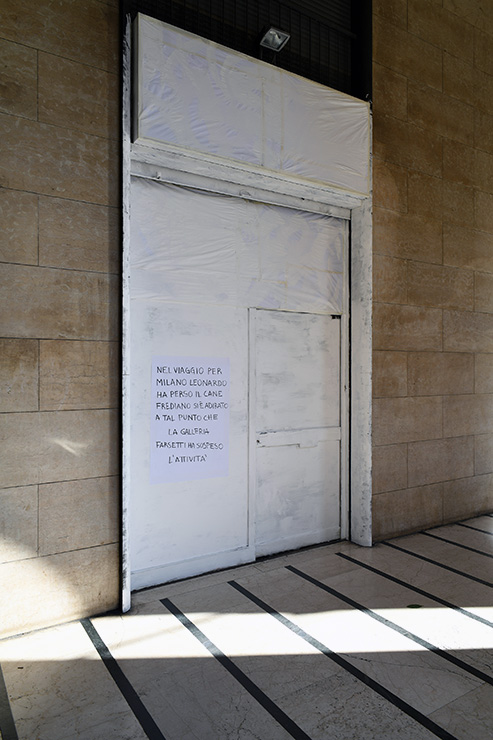

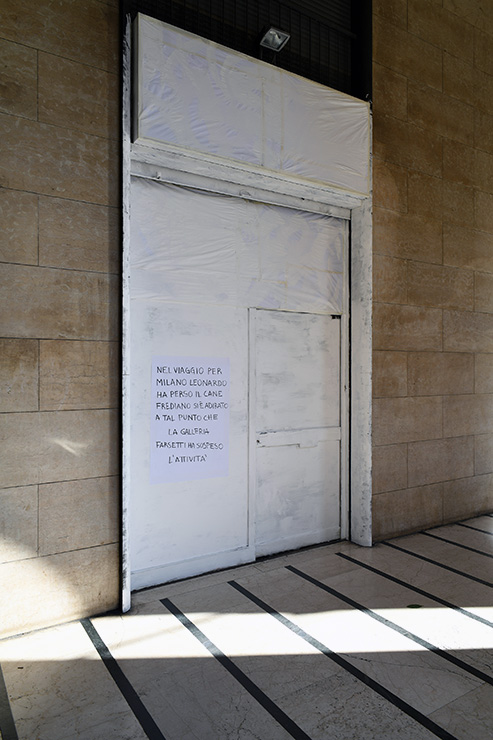

MS - Sappiamo che vorrai intervenire anche all’esterno della sede milanese della galleria Farsetti con un segno affisso sulla porta. Un intervento, cioè, con una tradizione alle spalle. Nel 1969 Robert Barry nella galleria ad Amsterdam (Art and Project Gallery) prima e da Sperone poi, scrive “During the exhibition the gallery will be closed”, e nel 2002 Santiago Sierra, benché mosso da altre motivazioni, interviene alla Lisson Gallery di Londra con del metallo ondulato sbarrando l’entrata in reazione agli avvenimenti di Seattle. O, addirittura, nel 2003 chiudendo l’ingresso principale del padiglione spagnolo. Che tipo di enunciato avrà il tuo intervento?

VC - Si tratta di un enunciato “atipico”, non dichiarativo delle mie intenzioni, per cui uno dei Farsetti

è chiamato in causa direttamente diventando il capro espiatorio della situazione anomala, per esempio:

La Galleria Farsetti ha sospeso la vendita delle opere in quanto Leonardo, tornando a casa, non è stato riconosciuto dal proprio cane.

Leonardo non è più Leonardo perché il suo piccolo cane non l’ha riconosciuto. La Galleria ha sospeso le vendite.

Nel viaggio per Milano Leonardo ha perso il cane - la Galleria Farsetti ha sospeso le vendite.

Direi una di queste tre. Non avrà a che fare con un concetto ideologico o programmatico, quanto più col piano personale e, mantenendo un tono ironico, citerà la famiglia Farsetti.

MS - Instabilità ambientale oggi è una sentenza diffusa, che spazia dal contesto finanziario a quello climatico e l’instabilità parla di essere sottoposti a trasformazioni non prevedibili sia in campo economico, che in quello sociale o in quello ecologico. L’idea di spazio vuoto dentro le condizioni dello stare è al centro dei tuoi lavori. Così è frequente la dislocazione di elementi interni collocati in un esterno, o viceversa come in certe opere di De Chirico. L’assenza non è tanto dell’oggetto, al contrario, ma manca il soggetto perché invisibile. Esiste una relazione generazionale o individuale del tuo rapporto con le parole, gli oggetti (lo stesso ‘stare’) nello sviluppo del tuo percorso?

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

VC - Il mio interesse non è mai stato verso la presenza in sé dell’uomo, che è impresentabile, mi attrae

maggiormente quello che fa l’uomo, per cui l’esistenza si palesa, si rende visibile. Il rapporto con le parole è fondamentale perché con il corpo delle parole ci incontriamo e ci strofiniamo costantemente, ed è nell’incontro e nello scontro che avviene lo spostamento e il nostro definirci, il calarci nel soggetto. Il vetro, per esempio, il cui corpo si distingue da quello ben più visibile della pietra, è un materiale che ho scelto proprio per il suo corpo non definibile e si avvicina per questo alla parola. Ho in mente la condizione attuale dell’individuo che scompare, secondo l’accezione post-foucaultiana del soggetto, per cui si notano solo i gesti che ha compiuto. Le tracce e le sedimentazioni si possono leggere anche come attivatori, come nei tappeti, che indicano un percorso, positivo, del suo fare.

MS - Il tuo essere scultore, in un’accezione non tanto classica quanto piuttosto da intendere come una

ricerca neo-artigianale (Renato Barilli) vede una frizione tra i numerosi e diversi materiali usati e

gli oggetti che essi rappresentano sebbene ad emergere sia una vocazione ed una volontà di rimanere

legato, ad un luogo di nascita e a un lavoro storicizzato e culturalizzato.

VC - I materiali sono portatori di un segno, di una poetica, di una parola, ognuno di loro ha dentro una storia e delle risonanze, da qui l’uso di materiali diversi. La mia è una scultura fatta dal corpo scultoreo, dalle pratiche, dalle parole. Quello che mi interessa è ciò che ogni volta si attiva, penso all’arte come attivatore, come ad un elemento germinante, che sposta o rende visibile, per cui la cultura è elemento portante di questo fare: siamo figli di ciò che ci ha preceduto, che ci ha formato, che ci ha dato gli occhi e la sensibilità di questo tempo. Il mio operare non è espressione ma progetto per gli occhi per il mondo che ci attende, perciò l’espressione neo-artigianale può essere quanto si coglie del mio lavoro, ma non è una mia priorità. Spesso ripeto: fare i conti con qualcosa. Non dichiarare, ma fare – ovvero il prodotto artigianale che ne risulta, che crea spazio, che crea una dimensione.

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

MS - Non riconoscendo tu tanto la fattura o la materia, nonché l’impronta umanistica dietro la materia, in che momento collochi, sotto l’aspetto generazionale, (

l’Attico\Maledetti Toscani) il tuo lavoro e come vedi, in relazione alla produzione dell’oggetto, il fatto che altri campi, come quello del design, si sia rivolto ai tuoi lavori e ne abbia assimilato alcuni aspetti?

VC - Dopo gli anni ‘80 la mia generazione ha sentito la necessità di indagare territori abbandonati, l’edonismo e la facilità erano asfittici, per cui sentivo la necessità di impormi un rigore intellettuale e operativo, ma anche di agganciare il mondo e trovare la morsa più efficace per agguantare ciò che stavo vivendo e che forse rappresenta lo stile che, in modi diversi, ha improntato l’arte di quegli anni. Le prime sculture hanno a che fare con l’equilibrio, sempre appoggiate, perché da sole non possono reggersi, Unstable, appunto. Da altri lavori, invece, sono emerse delle componenti interessati, forse nell’aspetto, per il design; tuttavia non hanno modo di essere poi considerati come oggetti, per cui si collocano diversamente rispetto alle produzioni del design. A prova di ciò forse è la mia metodologia sempre diversa e rivolta alla ricerca di materiali nuovi, nonché a linguaggi per cui la forma ha relazione con la formalizzazione ma arriva da sola, è trovata, la creano gli artigiani, non sono io l’autore. Si tratta di uno spostarsi su un crinale sottile tra il senso e la produzione di senso.

MS - Accanto a una pluralità di metodologie e una vasta gamma di materiali che hai usato, risulta in modo evidente una forte coerenza nei lavori prodotti negli anni, una forma che cerca di sottrarsi all’instabilità, con il tuo senso e la tua attitudine al fare che contraddistingue le diverse opere, in tempi in cui l’incertezza risulta egemonica.

VC - Tutti i miei lavori nascono da necessità a volte palesi a volte nascoste, e sono queste ragioni che determinano la coesione. Ho sempre pensato che “lo stile”, il linguaggio o il materiale non potessero essere delle ragioni sufficienti alla realizzazione dell’opera. La diversità “formale” libera i lavori dall’apparente coerenza ma li dispone su un terreno più solido: quello delle ragioni per cui vengono al mondo. E sono queste ragioni che ogni volta si impongono come nel caso di questa doppia mostra molto diversa per le due sedi, dove l’instabilità ha ragioni e modi diversi legati soprattutto al luogo che le accoglie, ma dove un elemento banale come una lampada da cantiere, priva di orpelli attraenti e realizzata in neon arancione, illumina l’ingresso dei due spazi come a sottolineare una stessa intenzione.

Vittorio Corsini In nome del signore 2019 olio su alluminio 220 x 330 ©Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Vittorio Corsini In nome del signore 2019 olio su alluminio 220 x 330 ©Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Marco Scotini

La stabilità impossibile

Vittorio Corsini e lo spazio dell’abitare

“Vorrei che esistessero luoghi stabili, – scrive Georges Perec – immobili, intangibili, mai toccati e quasi intoccabili, immutabili, radicati; luoghi che sarebbero punti di riferimento e di partenza, delle fonti”.

Dietro il nuovo progetto espositivo di Vittorio Corsini, dal titolo scisso e (allo stesso tempo) unitario,

Unstable/Environments, non cessa di risuonare l’ossessione originaria del suo autore: quella della incatturabilità dello spazio, di una sua impossibile e definitiva sedimentazione. Nel corso degli anni ho provato ad avvicinarmi più volte a questa sua ossessione (una costellazione di prove, una collezione di oggetti) senza mai allontanarmi da quella concezione dello spazio come condizione preliminare dell’esistenza che Corsini da sempre mette in scena. Non tanto lo sfondo su cui le cose appaiono. Non qualcosa a cui si appartiene già da sempre o a cui si è assegnati definitivamente. Piuttosto lo spazio in termini di produzione, di abitazione e relazione: dunque quale elemento determinante e determinato, agente e agito. Uno spazio che fa tutt’uno con le forme di vita (con le soggettività), per cui “guadagnare spazio”, avere luogo, cambiare destinazione di un luogo, spostare un corpo dal luogo che gli era stato assegnato, sono tutte azioni che rinviano alle identità, alle società, ai linguaggi e alle culture. Corsini, nella sua attività, ha attraversato alcune scale spaziali (dalla sedia alla stanza, dalla casa alla piazza, dalla città al paesaggio) ma sempre attenendosi a una microfisica definita, a dei margini riconoscibili, a dei profili netti con cui rendere tangibile il gap tra l’uomo e lo spazio, tra il possibile abitante e i luoghi da abitare. Il profilo di un letto, la linea di contorno di una natura morta tracciata sulla parete di una stanza con dei cunei di legno (come nella tecnica dello spolvero), la pianta architettonica di un appartamento, la silhouette di un cane, non fanno altro che esibire la tensione tra l’assoluta rigidità delle apparenze, che fissa dei limiti rigorosi alle cose (rendendone ovvia e riconoscibile l’iconografia), e il gioco della loro precarietà sostanziale, della loro illusoria stabilità e sicurezza. Se Corsini si ferma alla sfera dei fatti misurabili o “all’universo delle cose vicine”, ciò è perché non c’è in lui nessuna volontà di disperdersi in un’idea di spazio illimitato. L’incommensurabile sta proprio in ciò che si mostra convenzionale, in ciò che sembra capace di trasmettere un significato univoco, privo di ambiguità. Come un etnologo che non ha più bisogno di recarsi in Amazzonia perché scopre la

terra incognita nelle linee della metropolitana, così per Corsini è sufficiente esplorare la propria camera da letto. In ciò che è vicino, nel mondo “a portata di mano” si dischiude un terreno muto e ignorato. In una sorta di personale

Voyage de ma chambre, lungo più di venti anni le avventure di Corsini (con i loro giri e rigiri) hanno segnato e circoscritto le proprie frontiere: tra le sedie e il letto, tra il letto e il pavimento, tra questo e il tavolo. Tra il tavolo e – ancora una volta – le sedie e il letto.

Vittorio Corsini

Light For Construction Site 2019 neon © Galleria F.Farsetti, Milano e © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini

Light For Construction Site 2019 neon © Galleria F.Farsetti, Milano e © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Fabrizio Stipari

Di fatto, la posta in gioco della sua ricerca sull’abitare ha a che fare con la distribuzione del sensibile, con la nostra natura finita: non ha una matrice ontologica, non ha alcun bisogno di testare l’insondabile. Se l’ambiente che ci circonda e ci sostiene è una sorta di inconscio collettivo, perché oggi “abitare” è tutt’altro che facile? Perché lo stare è ormai fuori della nostra portata? A una costitutiva povertà istintuale dell’animale umano fa capo un suo congenito disorientamento. Per un essere umano che da sempre fosse dotato di istinto specializzato e che, come un animale, aderisse incondizionatamente al suo ambiente non potrebbero esserci né infanzia né storia. L’insistente ricorso di Vittorio Corsini all’ideogramma della casa (quale nostro primo universo) sembra riproporci continuamente la sua duplice natura: rassicurante e inquietante, fragile e persistente – allo stesso tempo. Una prima versione ci viene incontro nel 1989 (con l’opera

Interno) ed è uno dei suoi primi lavori. Sottili profilati metallici definiscono, nella forma di un disegno aereo, una struttura tridimensionale quale concretizzazione grafica ed elementare della casa. Questo profilo leggero sovrasta una pila di pesanti sagome di legno incastrate le une sulle altre, come un deposito di rovine, un cumulo di memorie: piccole case, croci, blocchi e cunei. L’anno dopo, altri tre profili metallici di diverse altezze (e tra loro interconnessi) prendono il titolo di

Paese. Nel 1997 la stessa struttura di casa si fa sottilmente mimetica, verosimile e plausibile. Pende però, con il suo tetto di tegole capovolto, dal soffitto della galleria Artra di Milano. Una porta-finestra, rigorosamente in scala, lascia uscire un fascio di luce gialla, da cui il lavoro prende il titolo. L’osservatore è costretto a guardarla da sotto in su, sottoposto a un ribaltamento percettivo che scardina, dunque, l’attendibilità della situazione. Nel 2004 il segno-casa (il suo geroglifico) rimane concreto, tangibile ma diviene un padiglione di alluminio, verde militare, in cui su tutti i lati (pareti e tetto compreso) sono traforate le parole del celebre discorso

I have a dream di Martin Luther King, del 28 agosto 1963. Illuminato dall’interno, il padiglione proietta le frasi del leader americano del movimento per i diritti civili nel buio della sala circostante. “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character”, recita una parete. “Urlare, urlare per spiegarsi, urlare per colpire, semplicemente” recita un’altra frase in un padiglione simile, ma questa volta di vetro, in una piazza urbana di un paese della Toscana.

Le parole scaldano (2004) è una casa-fontana, integramente trasparente in cui una facciata è costituita da un ininterrotto getto d’acqua. Le frasi degli abitanti galleggiano sulla superficie del vetro come fossero graffiti sui muri o incisioni sul tronco dell’albero.

Arte in Fabbrica Veduta dell’azienda di Fabio e Paolo Gori a Calenzano Photo Andrea Paoletti

Arte in Fabbrica Veduta dell’azienda di Fabio e Paolo Gori a Calenzano Photo Andrea Paoletti

E se non fosse per questi segni umani (per la loro presenza opaca), l’involucro scomparirebbe nella piazza circostante. A loro volta, questi segni impongono un filtro attraverso cui l’ambiente esterno perde la sua univocità, diventando malleabile. Altri modellini di abitazioni squadernate, fatti in scatole di cartone e poi fusi in alluminio – così come altre miniature di rifugi in vetro, quali velieri in bottiglia – più tardi faranno la loro comparsa. Mentre adesso

Sotto Luce (concepito per la mostra in oggetto) ne ripropone un grande modello in scala, metallico e verniciato di rosso, che pende dal soffitto e lascia visibile l’interno. In questa caso l’oggetto-casa ruota su sé stesso, si dinamizza, irraggiando un cono di luce a terra. Nel movimento, la casa perde le proprie fattezze, per assumere quelle di una sorta di bandiera che, in alto, si agita nel vento.

Pari solo alle differenti declinazioni della casa a struttura tridimensionale, le piante architettoniche occupano un posto fondamentale nell’intera opera di Corsini. In forma di pure delimitazioni spaziali, quali affilati profili geometrici, le opere

meno 270 (2002),

La casa sopra (2003),

The room (2006) mettono in scena – “raso terra” – esplosi architettonici di interni visti dall’alto o dal basso, piante arredate di monolocali trascritte nella loro superficie bidimensionale. Oppure, come in

Geografia (2012), sono le carte topografiche di un territorio a ricoprire il pavimento di segni neri, astratti, indifferenti. Ma la peculiarità di queste inscrizioni pavimentali (a metà tra il mandala e i tappeti di fiori rituali) è quella di disfarsi con la stessa presenza delle persone, per cui astrazione e vissuto non possono far altro che elidersi a vicenda, riportando ogni pretesa (metafisica) di stabilità a un piano di immanenza. L’immagine dell’abitazione compare sempre come il segno di una incommensurabilità. O troppo al di sopra o troppo al di sotto della nostra statura. Mai alla giusta scala. O come promessa di protezione e riparo (desiderio) oppure come perdita irrecuperabile (memoria). La pratica artistica di Corsini non smette mai di mettere in forma questo scarto. Non è altro che lo spazio di questa differenza, di questo attrito. La stessa cosa vale se ci spostiamo da questo orizzonte alla “casa delle cose”, come direbbe Gaston Bachelard. I cassetti, le sedie, i letti, le credenze, gli stenditoi di panni, i banchi di scuola, i vasi, i tavoli, le lampade, gli armadi, sono solo alcune figure dello spazio domestico che non cessano di ritornare sotto forma di sculture, assieme alla dimensione neo-artigianale che li accompagna. Tutti oggetti che dovrebbero rimandare (e di fatto, rimandano) alla dimensione dell’intimità, a quella rassicurante del comfort, se non fosse che ciascuno di essi non riesce ad adempiere la propria funzione. Tanto realistici quanto fragili e inafferrabili, questi oggetti hanno dimenticato senso e scopo e consegnano piuttosto la loro immagine a un mondo in miniatura, a un “paese dei balocchi”, in cui il gioco riesce a profanare il tempo restituendogli la sua caducità e (per questo stesso motivo) la sua potenzialità. Non c’è giocattolo che non rimandi sempre a un confronto con il mondo dell’adulto e che di questo torni a liberare, ogni volta, quel gioco primo e originario che si è poi fossilizzato in abitudine.

Veduta della mostra di Vittorio Corsini ENVIRONMENTS © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Veduta della mostra di Vittorio Corsini ENVIRONMENTS © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Il processo di miniaturizzazione a cui Corsini sottopone cose e luoghi non è, per ciò, scorporabile dall’idea di una infanzia dell’abitare. Altro che gusci dell’animale invertebrato! Per l’essere umano non c’è alcuna vita che possa essere incrostata, come quella del mollusco, nella pietra. Non c’è per esso né nido, né tana. La povertà di esperienza dell’abitare-il-mondo produce un atteggiamento che è tipico dell’infanzia nel suo generare l’iterazione ossessiva del gesto insita nel gioco: il gioco non è già un “fare come se”, ma un “fare sempre di nuovo”. Si tratta cioè di un modo di vivere la “povertà di esperienza” relativa al rapporto con l’ambiente che induce a ricominciare, anche “a ripartire dal Nuovo, a farcela con il Poco” (come afferma Walter Benjamin). L’animale umano non ha un ambiente (in cui è irrevocabilmente integrato come in un liquido amniotico) ma un mondo: un mondo fatto di culture, saperi, linguaggio. La conoscenza e le tecniche sono un complesso di attitudini, di forme di vita con cui l’essere umano cerca di far fronte alla propria scarsa specializzazione istintuale. Per una conoscenza di questo tipo non conta tanto ciò che di volta in volta si è appreso quanto la possibilità continua di apprendere, o meglio la generica potenza di apprendimento: secondo processi di adattamento senza fine. Il potenziale della facoltà cognitiva non si esaurisce in un certo numero di realizzazioni definite che divengono un deposito di tecniche, di oggetti conosciuti, usi e dati certi. Esso perdura come tale quale fonte di sempre ulteriori manifestazioni. Oggi, però, sono le stesse condizioni storico sociali a radicalizzare questa flessibilità e potenzialità indeterminata Per questo è tipico della moltitudine “non sentirsi mai a casa propria”. Prevedere la stabilità di ambienti e sistemi è diventata la massima scommessa degli obiettivi strategici di aziende, economie, politiche sociali, gestioni ecologiche. Le minacce ambientali, l’intermittenza dei cicli lavorativi, il cambio tecnologico, le imprevedibilità sociali sono la nostra sfida contemporanea. Mi viene in mente, in forma di conclusione, un lavoro che Corsini concepisce nel 2004 per la Villa Pandolfini di Legnaia (sul territorio fiorentino). Sopra una delle sue pavimentazioni in segatura – e sotto lo sguardo di dodici personaggi (gli

Uomini illustri) che sono effigiati in quel luogo, da seicento anni e per opera di Andrea del Castagno – perentorio è l’interrogativo che Corsini fa risuonare nello spazio vuoto di quell’antica dimora. Una domanda estrema sullo stare e sull’abitare, sul fatto di trovarsi (per accidente o per destino) in un luogo possibile, comunque in quel luogo e non in un altro. Un interrogativo che vale tanto per lo spettatore anonimo appena arrivato sul posto, quanto per il personaggio celebre raffigurato sulla parete. “Perché siamo qui?” è il dubbio che non cessa di assillare l’animale umano, ovunque spaesato. Sempre effetto e causa dell’imperfetta compenetrazione con il mondo.

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari  Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari  Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari  Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari  Vittorio Corsini In nome del signore 2019 olio su alluminio 220 x 330 ©Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Vittorio Corsini In nome del signore 2019 olio su alluminio 220 x 330 ©Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Vittorio Corsini

Light For Construction Site 2019 neon © Galleria F.Farsetti, Milano e © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini

Light For Construction Site 2019 neon © Galleria F.Farsetti, Milano e © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Fabrizio Stipari Arte in Fabbrica Veduta dell’azienda di Fabio e Paolo Gori a Calenzano Photo Andrea Paoletti

Arte in Fabbrica Veduta dell’azienda di Fabio e Paolo Gori a Calenzano Photo Andrea Paoletti  Veduta della mostra di Vittorio Corsini ENVIRONMENTS © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Veduta della mostra di Vittorio Corsini ENVIRONMENTS © Arte in Fabbrica, Calenzano Photo Serge Domingie

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari

Vittorio Corsini, UNSTABLE 2019 Courtesy Galleria F.Farsetti, Milano Photo Fabrizio Stipari